As primeiras pesquisas apoiadas pela FAPESP na Amazônia, no início dos anos 1960, tinham como objetivo identificar coletar espécies da biodiversidade de uma região até então pouco conhecida (ver capítulo 1). O avanço na ocupação do território, o aumento da população, a institucionalização das áreas de proteção e a expansão da fronteira agrícola a partir dos anos 1970, mudaram o perfil da região e colocaram para a ciência novos temas de pesquisa, sobretudo na área da Saúde.

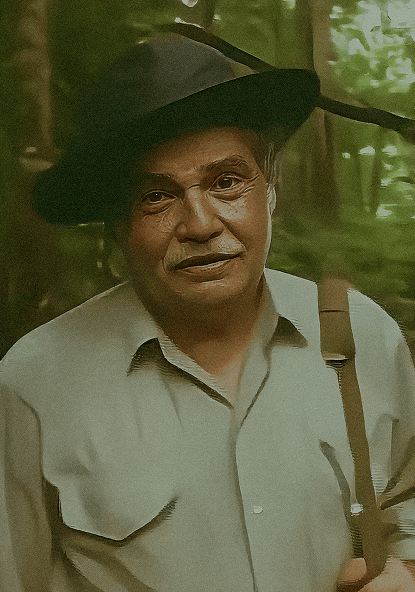

O número de casos novos de malária na Amazônia, por exemplo, triplicou entre 1970 e 1990, chegando à casa de 500 mil casos por ano. Desse total, 40% ocorreram em Rondônia. Em 2022, Rondônia já registrava pouco mais de 12 mil casos, graças a medidas de controle, à introdução de novos medicamentos, do avanço da ciência e, sobretudo, dos esforços de dois pesquisadores paulistas, Luiz Hildebrando Pereira da Silva e Erney Camargo.